Die barocke Euchariuskapelle wurde 1609 erstmals erwähnt. Seit 1993 werden die Kapelle und eine angrenzende Scheune als Heimat- und Weinmuseum genutzt.

Euchariuskapelle Leiwen

Der Weg von der Kapelle zum Heimat- und Weinmuseum

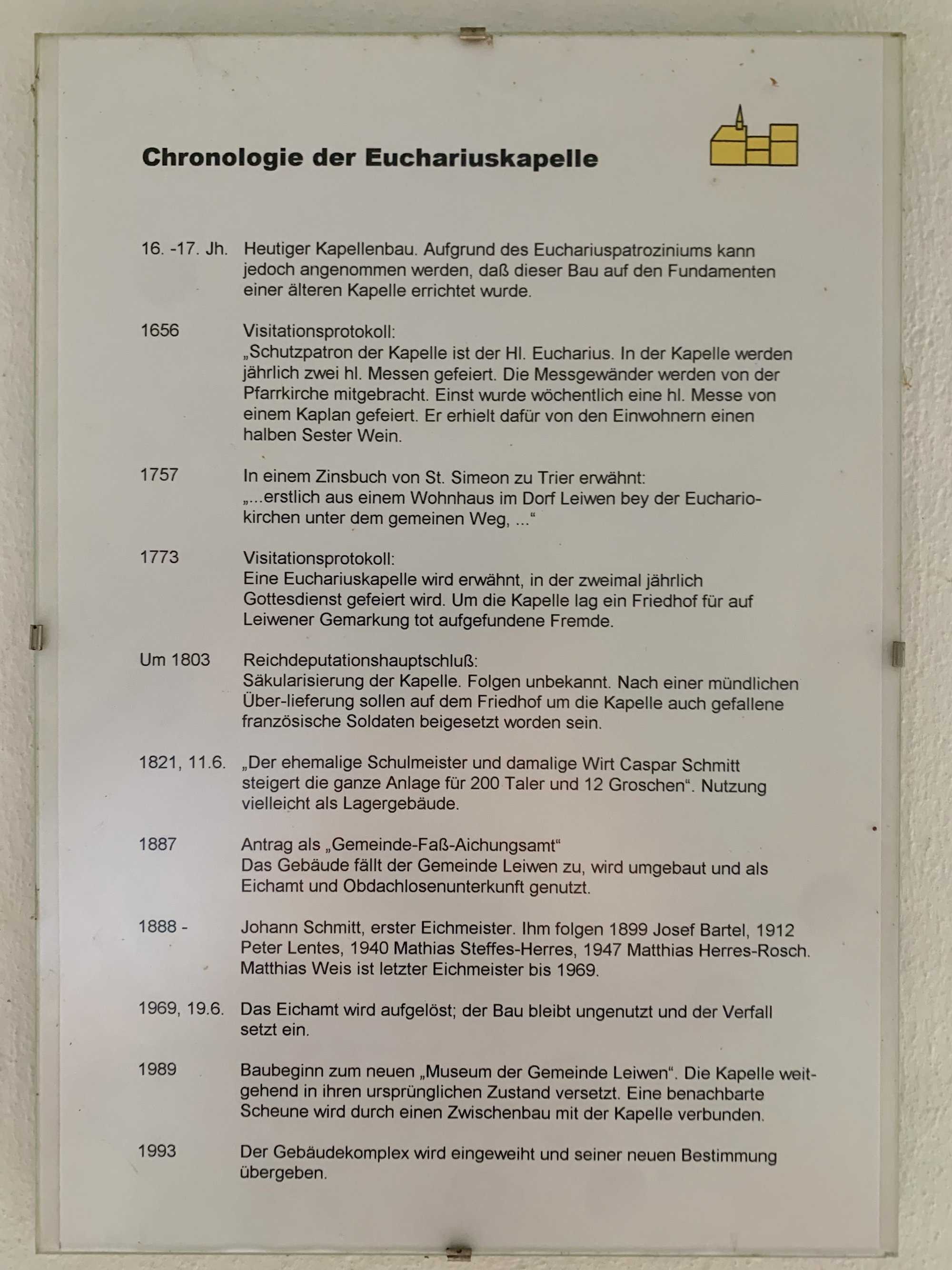

1609-1803: Barocke Kapelle St. Eucharius

Die ehemalige Euchariuskapelle, ein dreiseitig geschlossener, barocker Giebelbau mit verschiefertem Dachreiter und rundgeschlossenen Fenstern, wurde 1609 erstmals urkundlich erwähnt. Aufgrund des Euchariuspatroziniums kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Bau auf den Fundamenten einer wesentlich älteren Kapelle errichtet wurde.

In einem Visitationsprotokoll von 1656 wird der Heilige Eucharius von Trier als Schutzpatron, der nach alten Quellen bzw. Legenden der erste Bischof von Trier war. Sein Wirken fällt ca. in die Mitte des 3. Jahrhunderts, also in die Zeit von Kaiser Konstantin dem Großen.

1773 wird in einem weiteren Protokoll erwähnt, dass noch zweimal im Jahr eine Heilige Messe in der Kapelle gefeiert wird. Dort wird erwähnt, dass die Messgewänder von der Pfarrkirche mitgebracht werden und dass zuvor ein Kaplan einmal pro Woche eine Messe gefeiert hätte, der dafür einen halben Sester Wein von den Einwohnern erhielt.

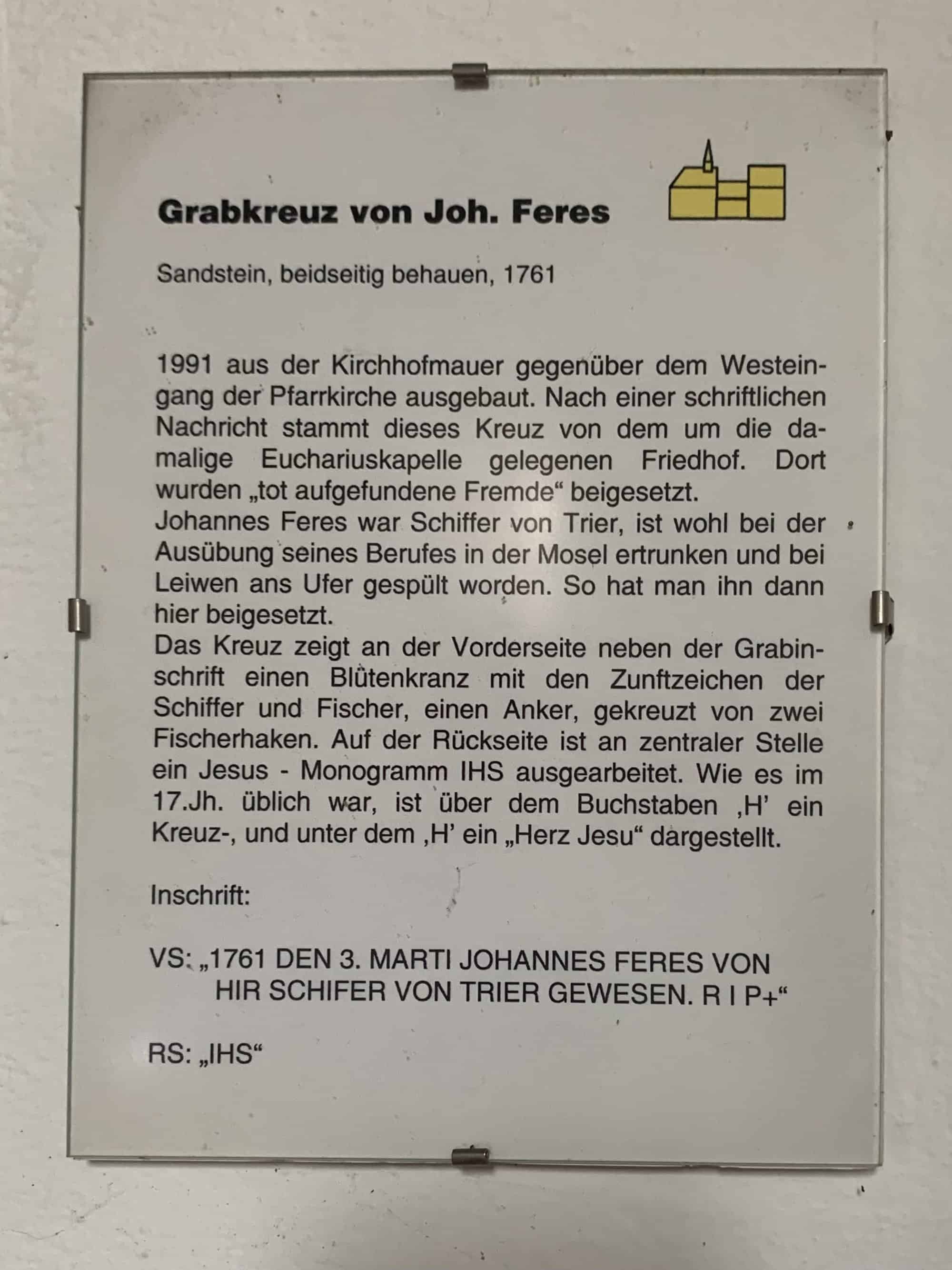

Das Umfeld der Kapelle diente als Grabstätte in nicht geweihter Erde für auf Leiwener Gemarkung tot aufgefundene Fremde. Meist wurden diese als Folge eines Schiffsunglücks von der Mosel ans Ufer geschwemmt. Hier sollen nach einer mündlichen Überlieferung um 1800 auch gefallene französische Soldaten beigesetzt worden sein.

Die Verehrung des Eucharius wird ab 455 bezeugt, die Legende ist im 8. Jahrhundert nachweisbar. Er soll ein Schüler von Petrus gewesen sein, der ihn gemeinsam mit Maternus als Glaubensbote nach Gallien geschickt hat. Dort soll er auch seinen verstorbenen Gefährten mit dem Stabe des Petrus aus einem Sarkophag wieder zum Leben erweckt haben. Die Trierer Tradition erzählt, dass er eine Venusstatue gestürzt und das heutige Marktkreuz, dessen Schaft tatsächlich aus der Antike herrührt, an seine Stelle gesetzt habe.

1803-1993: Lagerhaus, Eichamt, Obdachlosenheim

Nach dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 wird die ganze Anlage säkularisiert. 1821 wird die Kapelle vom ehemaligen Schulmeister und damaligen Wirt Caspar Schmitt für 200 Taler und 12 Groschen ersteigert, der das Gebäude vermutlich als Lagerhalle nutzt. 1887 fällt das Gebäude an die Gemeinde, wird umgebaut und ab 1888 als „Gemeinde-Faß-Aichungsamt“ der Gemeinde genutzt.

Erster Eichmeister der Gemeinde ist 1888 Johan Schmitt. Ihm folgen 1899 Josef Bartel, 1912 Peter Lentes, 1940 Matthias Steffes-Herres und 1947 Matthias Herres-Rosch. Letzter Eichmeister von 1956 bis zur Auflösung 1969 ist Matthias Weis.

Bis in die 70er Jahre dient die Kapelle zeitweilig als Obdachlosenunterkunft, aber danach war der Bau ungenutzt und der Verfall setzte rasch ein.

Bei der grundlegenden Restaurierung in den Jahren 1991 und 1992 wird die Kapelle wieder weitgehend in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Zusammen mit einer angrenzenden Scheune, die mittels eines neu errichteten Zwischenbaus verbunden wird, entsteht 1993 das neue Heimat- und Weinmuseum der Gemeinde Leiwen.

Seit 1993: Heimat- und Weinmuseum Leiwen

Wein und Weinbau bestimmen seit 2000 Jahren das Leben an der Römischen Weinstraße. Das Heimat- und Weinmuseum hält diese Tradition des Weinbaus von den Römern bis heute lebendig.

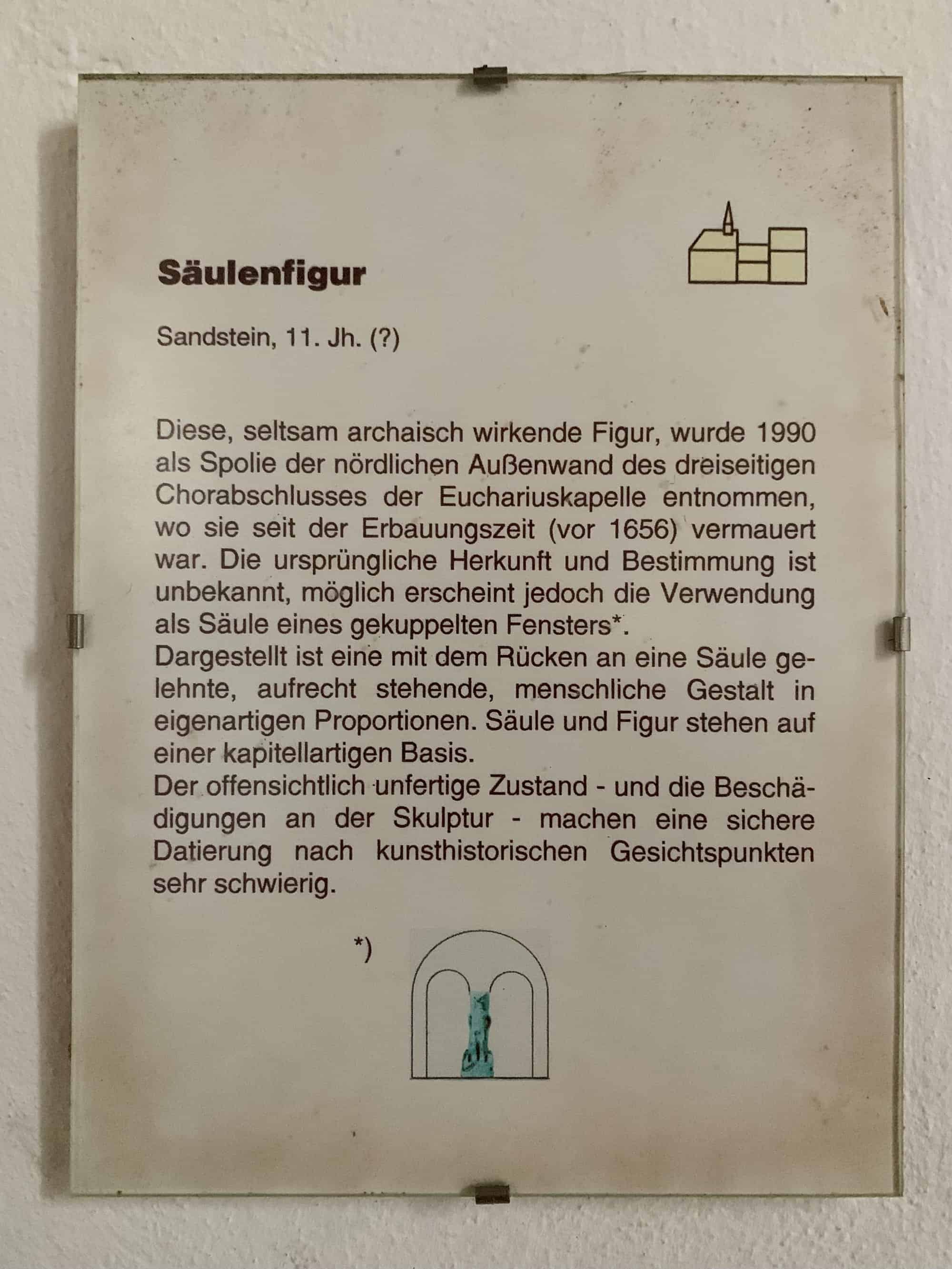

Um die religiöse Bedeutung des Ortes zu wahren, versucht die Ausstellung den sakralen Bezug zum Wein herzustellen. Daneben werden auch archäologische Funde der Gemeinde aus vergangenen Epochen präsentiert. Hervorzuheben ist eine Säulenfigur aus Sandstein, vermutlich aus dem 11. Jahrhundert, die bei der Renovierung als Spolie der nördlichen Außenwand entnommen wurde.

In der angegliederten Scheune sind im Erdgeschoss eine komplette Küferwerkstatt und eine Destillationsanlage und der Weg von der Traube am Stock zum Wein in der Flasche (um 1950) zu sehen. Im Obergeschoss der Scheune dokumentieren zahlreiche eindrucksvoll Fotografien aus vergangen Tagen die Ortsgeschichte und das Leiwener Leben zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

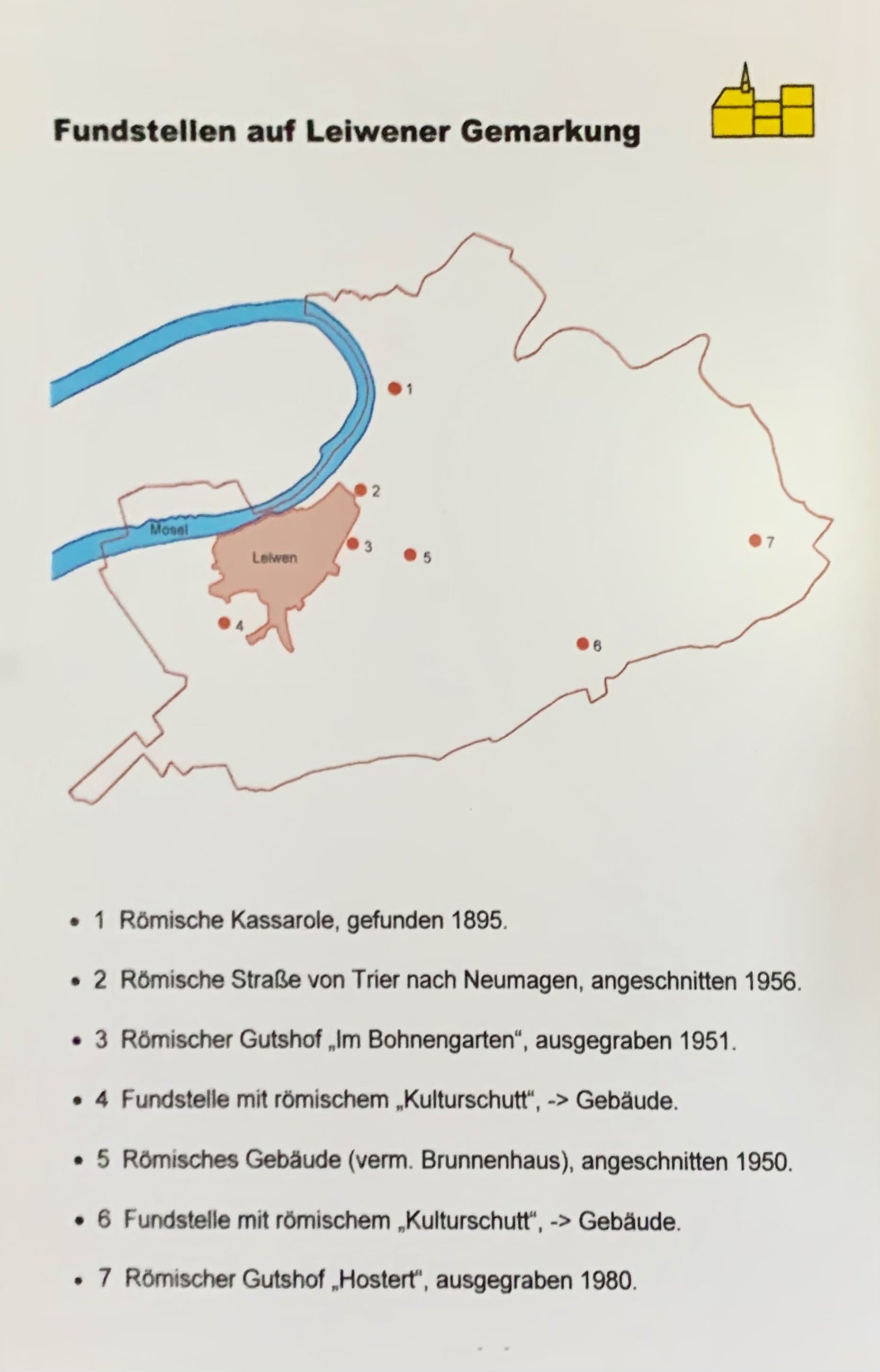

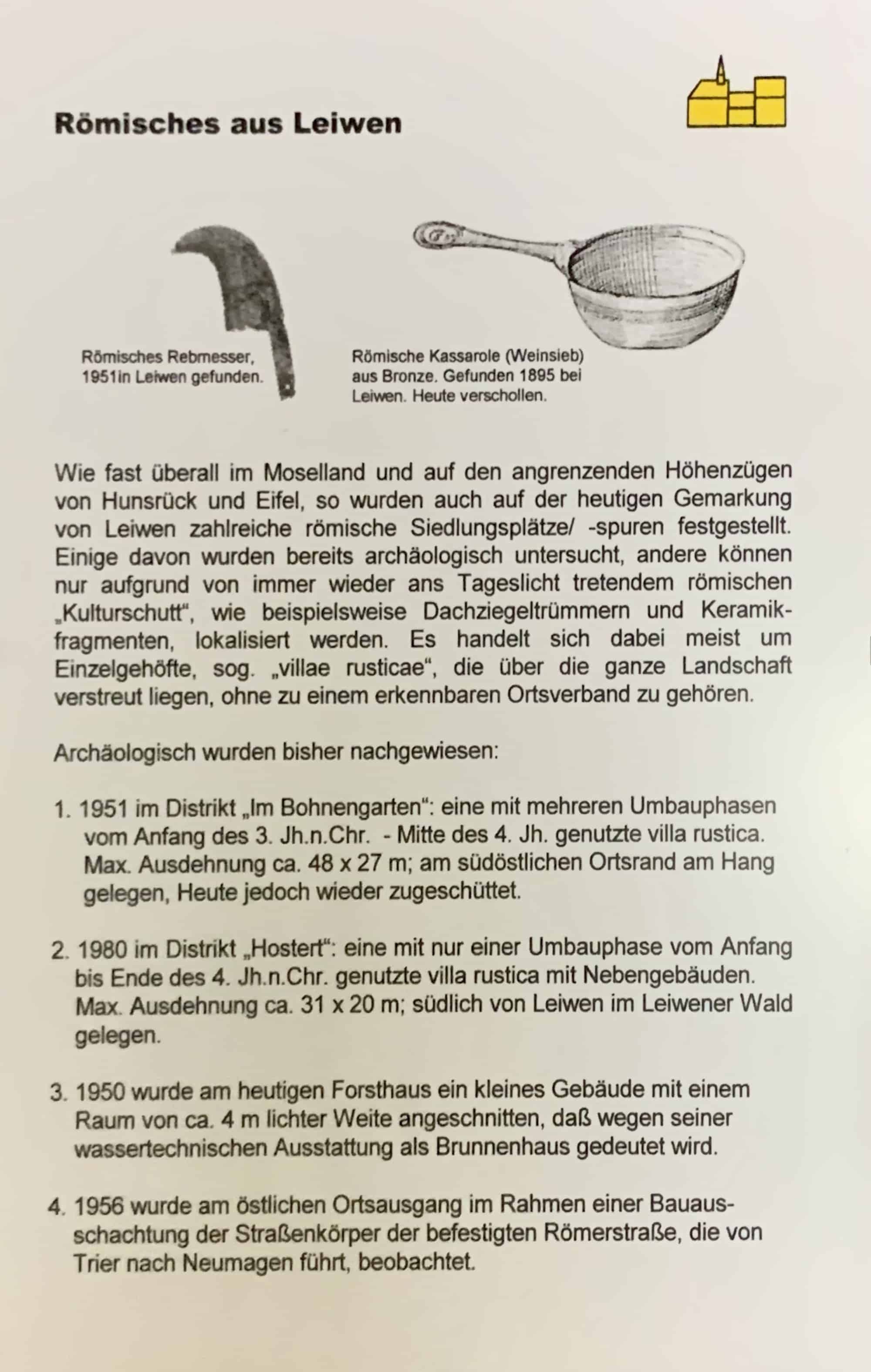

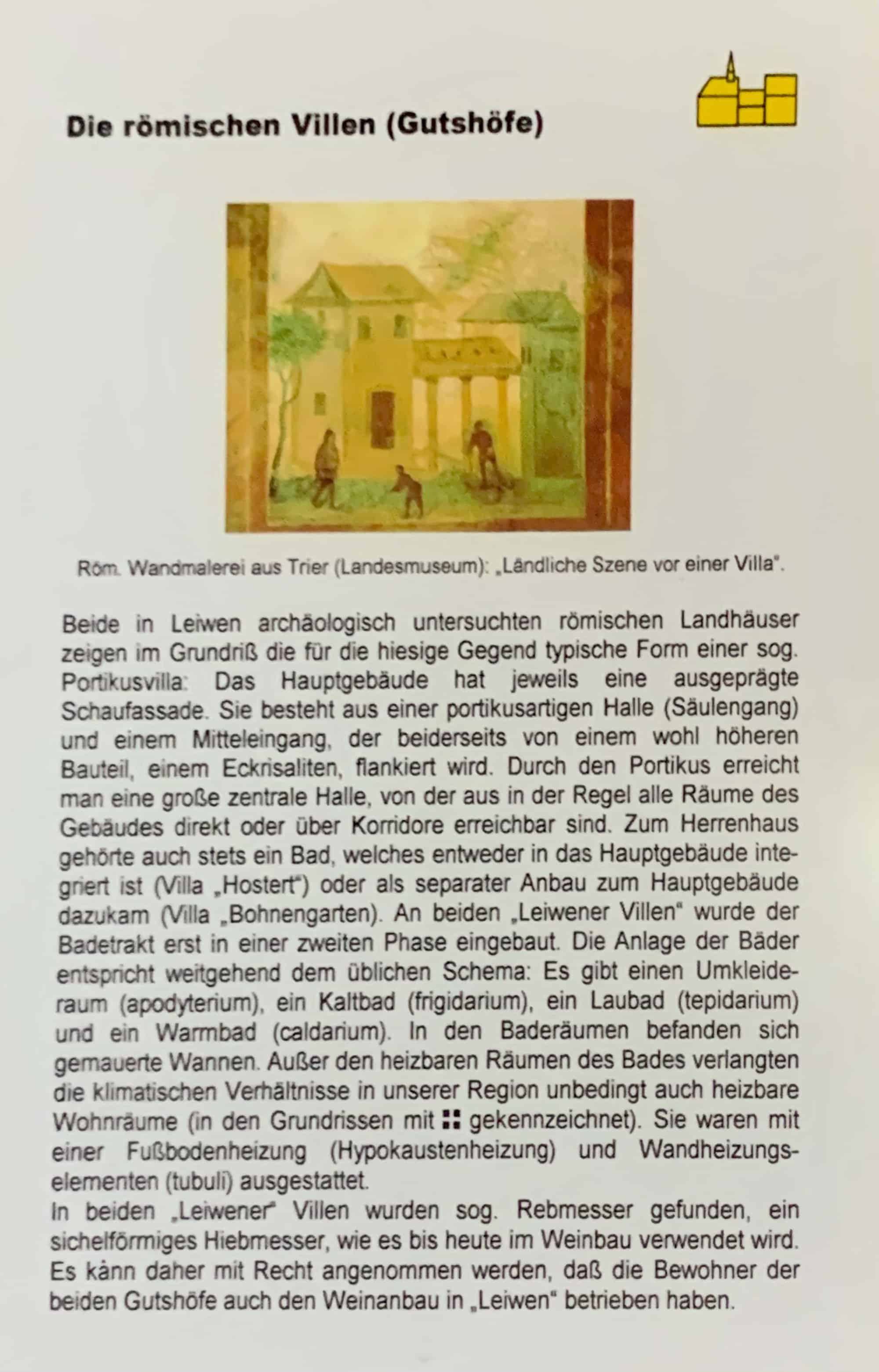

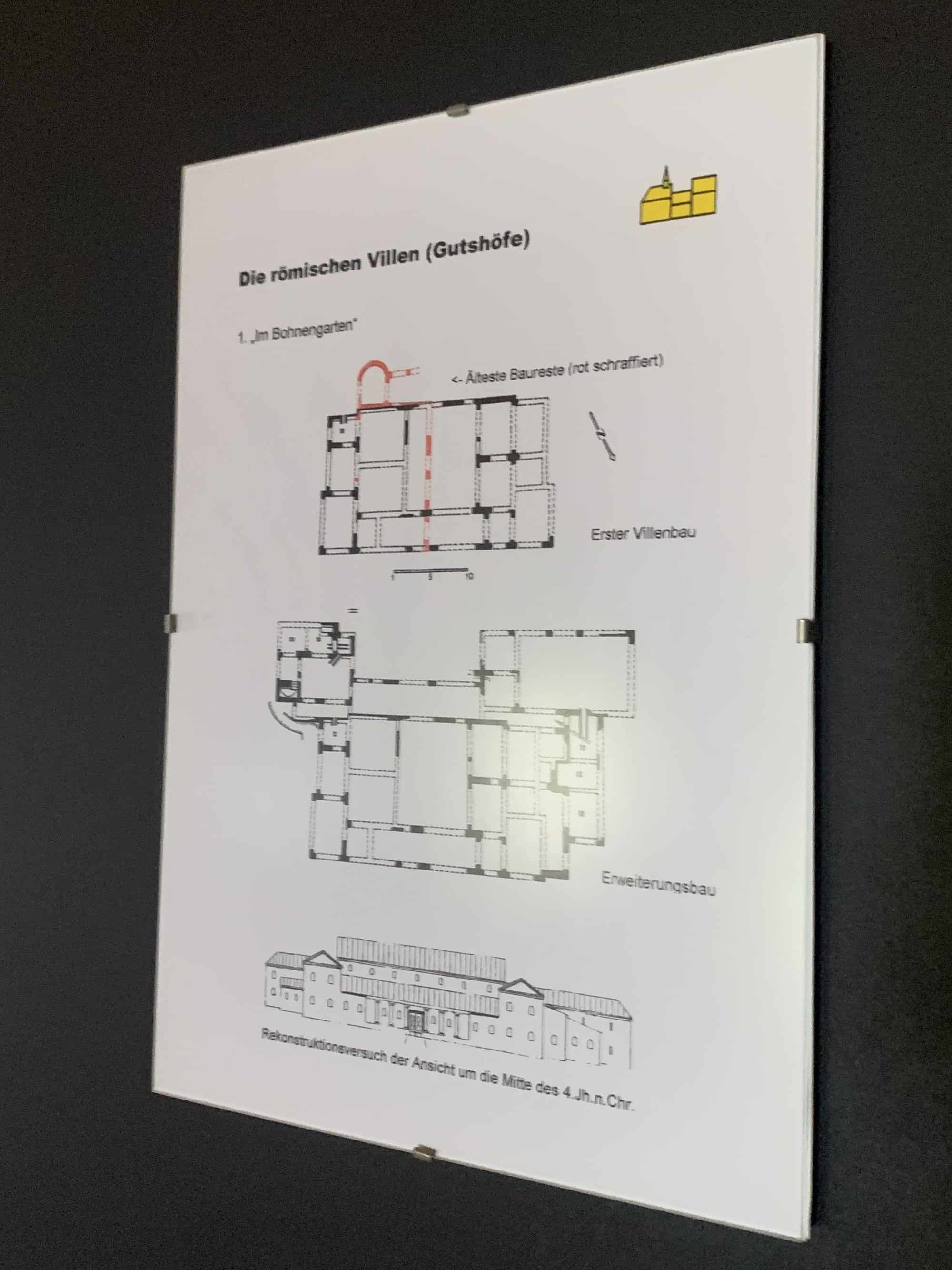

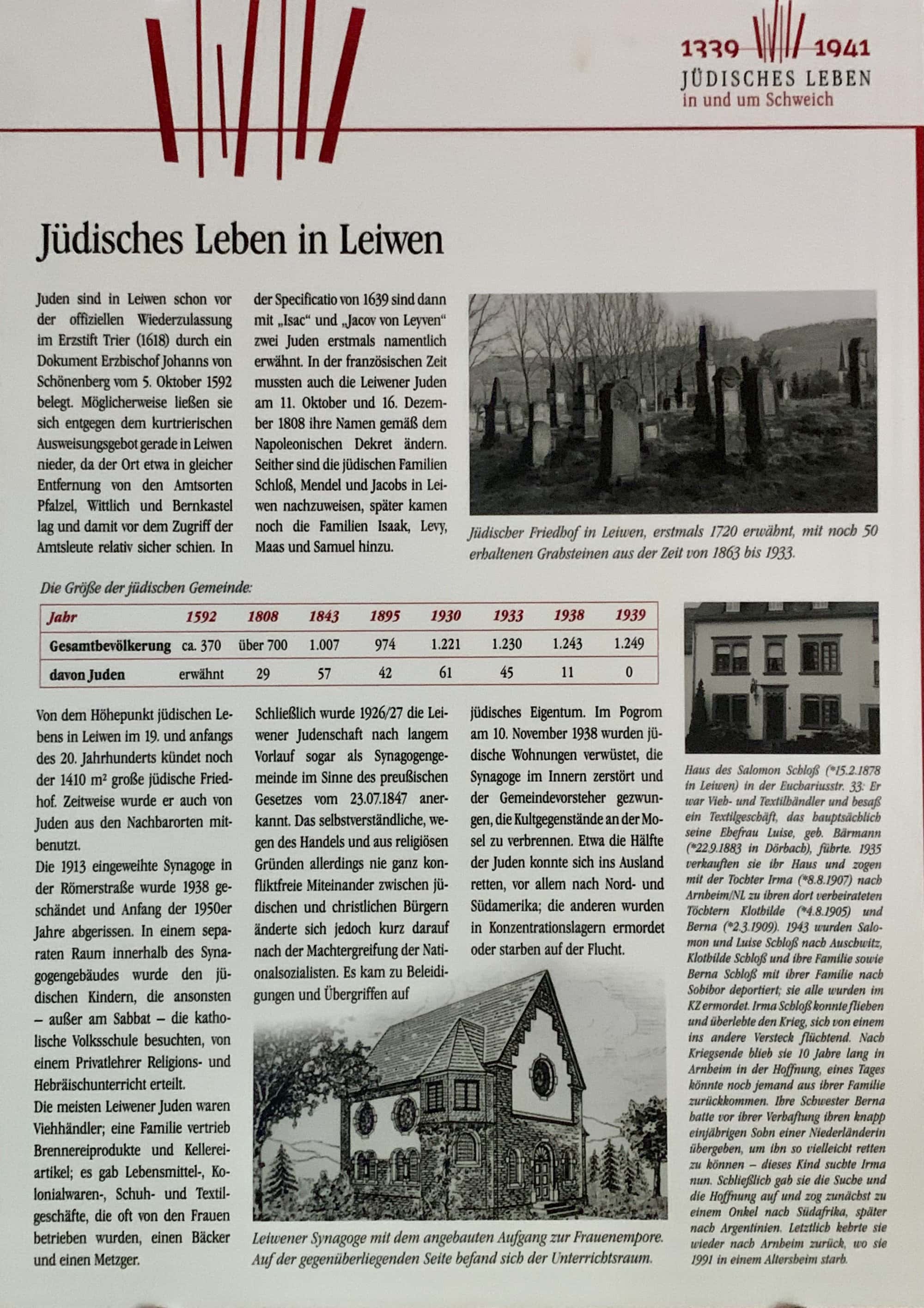

Dass diese Gegend schon zu Zeiten der Römer besiedelt gewesen ist, zeigen die Ausgrabungen von zwei römischen Landvillen in der Umgebung. Außerdem dokumentieren historische Fotografien das Leben der Leiwener zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und auch die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Leiwen wird anhand von liturgischen Zeugnissen wachgehalten.

Gemeinde Leiwen

Euchariuskapelle

Datenbank der Kulturgüter

Ehemalige Euchariuskapelle

Wikipedia Deutschland

Eucharius, Eichhaus

Impressionen